LD(Learning Disability:学習障害)とは、読み書きや計算などのなかで特定の学業スキルだけ習得が難しいことに支障が出ている状態を指す。知的な発達に遅れはないのに、だ。

本人の努力不足と思われることもあり、学校現場や家庭で十分な対応が取れないことも多い。例えば、漢字を書けない場合、「努力不足なのか?」「誰かに相談すべきことなのか?」どう対応したらいいのかわからない。ASD(自閉スペクトラム症)やADHD(注意欠如・多動症) は、社会的に広く認知されてきているが、同じ発達障害であるLDの情報はまだまだ少ない。欲しい人に欲しい情報や支援が届いていないのが現状だ。

そんななか、LDの子どもたちの保護者同士が情報共有し、支え合う場として区内で活動しているのが「板橋LD親の会」だ。2022年、コロナ禍の中、 立ち上がった。代表の川上さんは自身のLDの子育てに苦労された当事者である。きっかけは、子育て経験での「悔しさ」からだった。

6/22に行われた板橋LD親の会主催の「第二回読み書きがしんどい子どもたち」の講演会の様子

気づきは日常の中に

川上さんの長男が年長の時だった。他の子どもたちはひらがなを読み始めているのに、息子は読む気配がない。ひらがなに興味を持って楽しく学んで欲しいという思いで、長男の好きな電車でカルタを作った。しかし、一緒にカルタ遊びをしていても、見ているのはイラストだけ。ひらがなを覚えない息子に小さな違和感を抱いた。図書館で本を読みあさり、支援先や情報を探し、東京LDの会に参加して、支援者や 同じ境遇の親とのつながりを作った。

同じ過ちを繰り返さないために

長男への「小さな違和感」を放っておかなかったのは、先に次男の経験があったからだった。1歳の時、発語の不安を保健師に相談したが、「様子を見ましょう」と言われただけだった。何もしないまま月日だけが過ぎ、2歳で療育先を探しても、早生まれだったこともあり、どこも定員オーバー。療育先から「もっと早く来てくれたら」と言われ、悔し涙をのんだ。「待っていてもダメ。自分で動かないと!」という思いが、川上さんの活動の原動力だという。

学校では気づかれないことも

LDの特性は一見わかりにくく、中学生で初めて気づかれるケースもある。他害行動や落ち着きなく離席してしまうなど目立った行動はなく、本人が静かに困っているため、支援の必要性が認知されにくい。知能検査だけでは発見しにくいという。「怠けている」と見られ、本人も自信を失い、不登校や引きこもりになってしまう場合もある。実際、LDの児童生徒の3〜4割が不登校傾向を抱えていると言われている。(2025年 東京LDの会調査より)

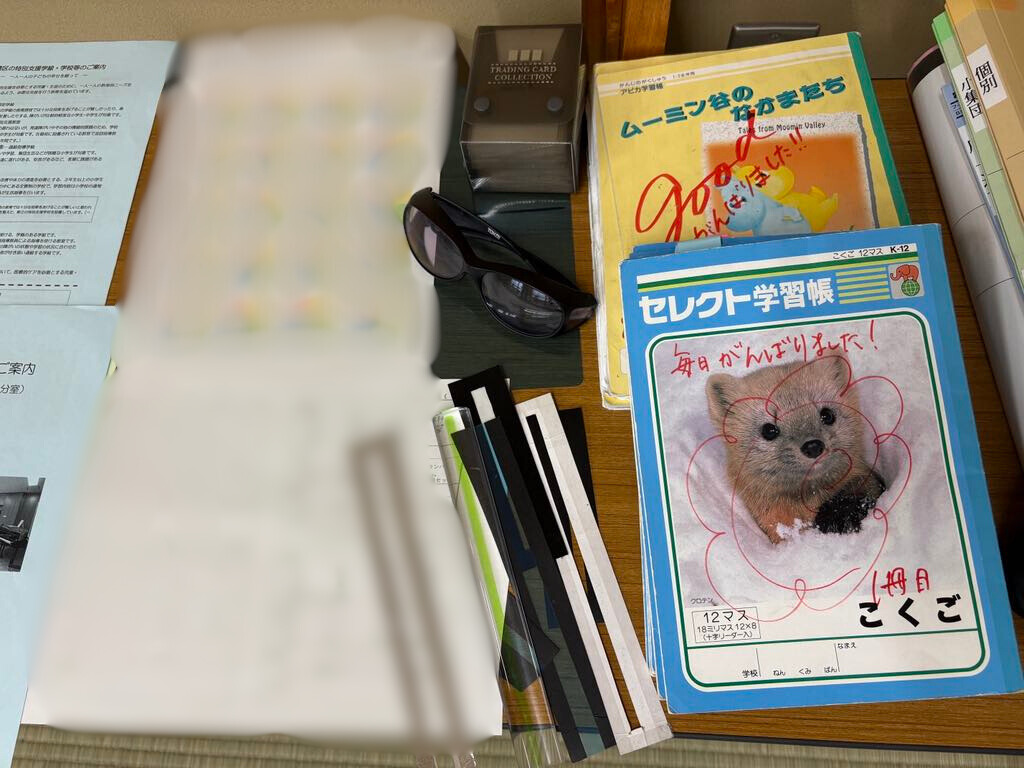

読み書きの支援に便利なアイテムと実際に川上さんの長男が使われていたノート

川上さんが目指すのは、「LD親の会がいらなくなる社会」

会に訪れる人の多くは、「どうしたらいいのかわからない」という不安を抱えているという。本人のSOSが気づかれにくく、家庭でも学校でもどう対応したら良いのか、知識や経験を持っている先生も少ない。「後悔しないために、少しでもお子さんに困り感や違和感を抱いたら、今からできる支援やつながりを見つけることが大切。困ったら一人で抱え込まず相談を」と川上さんは話す。板橋LDの会のXでは、支援に有益なアイテム紹介や講演会情報などを提供している。

そして川上さんが最終的に目指すのは、LDの会が必要なくなる社会だ。「もし学校がすぐに相談に乗ってくれて、その子に合った支援が受けられる社会だったら、LD親の会はいらない。」。川上さんが目指すのは、今の子育て世代が求めている教育のあり方だ。

板橋LD親の会 X

https://x.com/italdoya